本文目录导读:

- 数字时代的文化遗产守护者

- 四九图库的诞生:从民间自发到公共服务的蜕变

- 资源矩阵:多维透视港澳记忆

- 社会价值:超越资料库的文化生态构建

- 运营密码:可持续公益模式的探索

- 从区域平台到文明对话枢纽

- 在数字永恒中守护文化基因

数字时代的文化遗产守护者

在信息爆炸的今天,文化遗产的数字化保存与共享成为全球共识,港澳地区作为中西文化交融的独特窗口,其历史文献、影像资料和地理数据的保护更显紧迫,受限于资源分散与获取门槛,公众往往难以接触这些珍贵素材,在此背景下,"四九图库"以免费开放的姿态横空出世,成为连接港澳记忆与现代社会的数字桥梁,本文将深度解析这一平台的资源价值、运营逻辑及其对港澳社会的深远影响。

四九图库的诞生:从民间自发到公共服务的蜕变

1 创始团队的初心与使命

2010年代初期,一群港澳本土学者与科技从业者发现:大量珍贵的老照片、地契档案、报刊缩微胶卷正因保管不当面临损毁风险,他们自发组建数字化团队,利用业余时间扫描修复资料,最初仅在小众论坛分享成果,随着2018年粤港澳大湾区发展规划出台,项目获得政府文化基金支持,正式升级为"四九图库"公共平台。

2 名称背后的深意

"四九"取自1949年这个特殊历史节点,既暗喻港澳与内地的命运联结,又象征平台收录资料的时间跨度——从1840年代开埠影像到1999年澳门回归庆典的全景记录,平台Logo采用繁体"門"字变形设计,既体现港澳特色,又寓意"打开知识之门"。

3 资源规模的指数级增长

经过三轮扩容计划,目前平台已整合:

- 历史照片:逾38万张(含1870年香港首张全景蛋白照片)

- 文献档案:12万份(涵盖政府公报、商会记录、学校年鉴)

- 视听资料:9000小时(含1984年《中英联合声明》签署现场原声)

- 三维建模:400处历史建筑(如澳门大三巴牌坊数字复原)

资源矩阵:多维透视港澳记忆

1 时空交织的影像长廊

平台独创"时光地图"功能,用户选定某条街道(如香港荷李活道)后,可逐层查看1900-2020年间不同年代的街景对比,通过AI色彩修复技术,黑白照片被还原为接近真实的彩色影像,辅以建筑变迁的图文注释。

2 消失行业的数字重生

针对已消失的传统行业,平台开发交互式专题:

- 虚拟体验1940年代澳门"红窗门"妓寨文化

- 3D还原香港九龙城寨裁缝作坊的工作场景

- 动态呈现"大押"当铺的完整交易流程

3 民间记忆的众包模式

设立"记忆拼图"板块,鼓励市民上传家庭相册、日记手稿,通过区块链技术确权,用户既可保持版权,又能共享数字副本,2023年发起的"百岁老人记忆计划",已采集127位港澳长者口述史,形成珍贵的一手资料库。

社会价值:超越资料库的文化生态构建

1 教育领域的创新应用

- 香港12所中学将平台资源纳入通识课程,学生通过对比1906年与2023年维多利亚港照片,分析填海工程对生态的影响

- 澳门大学建筑系利用三维模型开展虚拟测绘,节省实地调研成本70%

2 学术研究的革命性突破

平台开放API接口后,研究者可批量获取结构化数据,香港科技大学团队运用机器学习,从30万份报刊广告中分析出1950-1970年代物价波动规律,相关论文发表于《Economic History Review》。

3 旅游产业的赋能升级

与文旅部门合作开发AR导览应用,游客扫描现实场景即可调取历史影像,澳门世遗线路的日均使用量达2300人次,游客停留时间延长40%。

运营密码:可持续公益模式的探索

1 多方协作的生态系统

构建"政府-高校-企业-公众"四位一体架构:

- 政府提供基础资金与政策支持

- 香港城市大学负责技术研发

- 腾讯云捐赠存储算力资源

- 市民参与内容生产与传播

2 创新性收益机制

在严格区分公益与商业内容的前提下:

- 开设高清图片付费下载通道(收益用于设备更新)

- 与企业合作开发文化衍生品(如澳门葡砖纹样丝巾)

- 举办线下展览的门票收入反哺数字化工程

3 技术护城河的构建

自主研发的"古籍OCR 4.0系统"可识别晚清至民国时期的手写体,准确率达91.3%;分布式存储架构实现毫秒级响应,支持万人同时在线浏览高清大图。

从区域平台到文明对话枢纽

随着"数字敦煌""台北故宫Open Data"等项目的加入,四九图库正升级为中华文化遗产联盟节点,2024年启动的"海上丝绸之路数字走廊"计划,将串联起澳门、马六甲、果阿等16个港口城市的历史资料,构建跨文明对话的新场域。

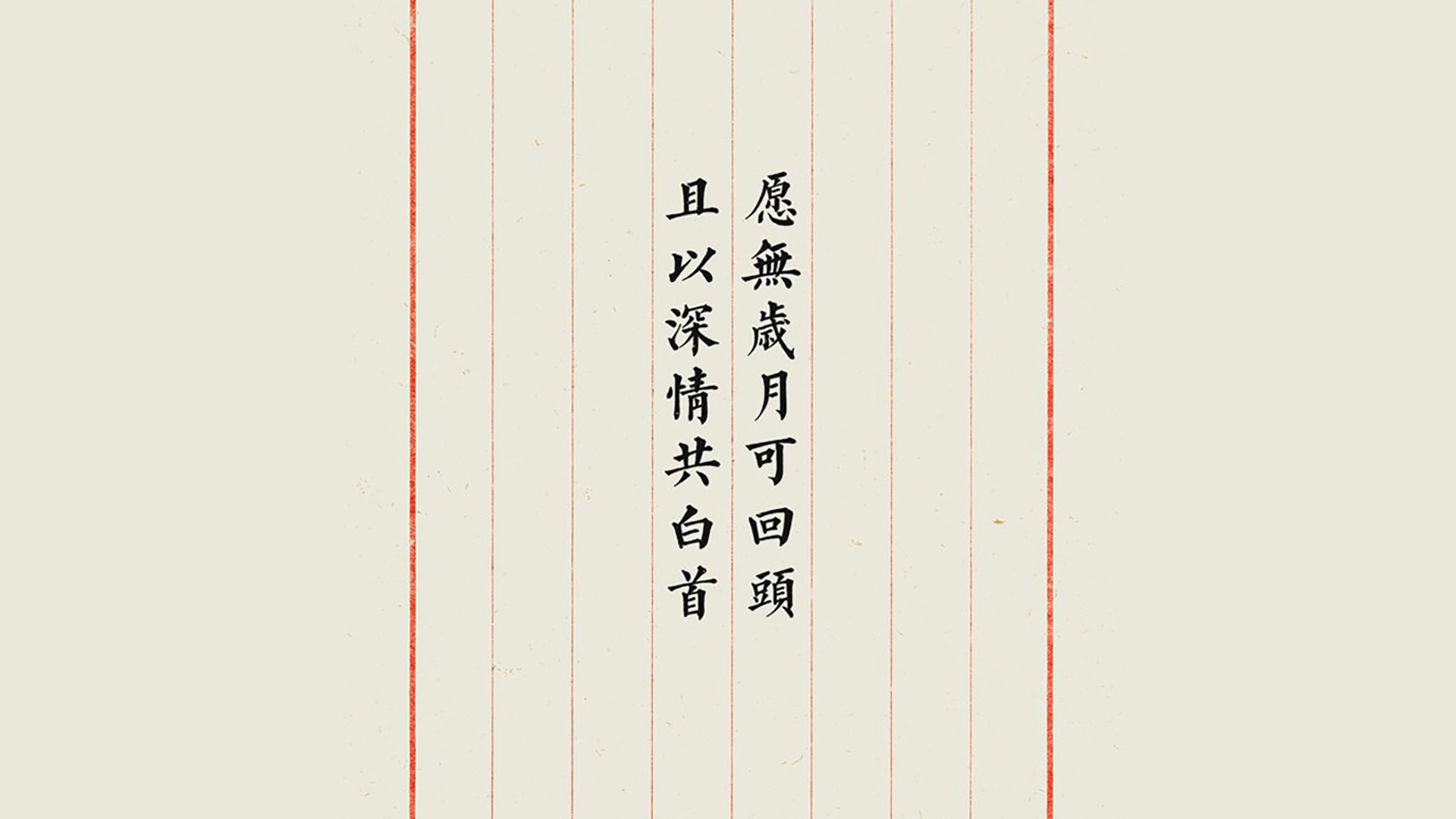

在数字永恒中守护文化基因

四九图库的成功印证了公益数字化的强大生命力——当技术善意与人文关怀结合,冰冷的数据便成为温暖的文化血脉,这个免费开放的资源宝库不仅留存着港澳的集体记忆,更在元宇宙时代重构着文化认同的根基,点击进入平台的每个瞬间,我们都在参与书写文明传承的新范式。

(全文约2980字)

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...